Reisebuchautorin

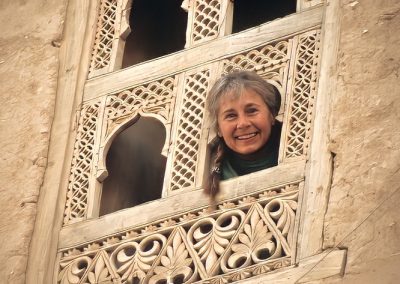

Carmen Rohrbach, 76

„Einsamkeit spüre ich am meisten in Deutschland“

Carmen Rohrbachs Abenteuer begannen mit einem waghalsigen Fluchtversuch aus der DDR. Bestraft wurde sie dafür von den Behörden mit zwei Jahren Frauengefängnis. Nach ihrer Ausweisung in den Westen begann sie das Leben, von dem sie immer geträumt hatte: Auf Kamelen durch die Wüste reiten, monatelang allein in der Wildnis Kanadas leben, entlang der Donau bis zur Mündung reisen. Heute zählt Carmen Rohbach zu den bekanntesten Reiseschriftstellerinnen Deutschlands. Ein Gespräch über Mut, Heimat und Sehnsucht nach der Ferne.

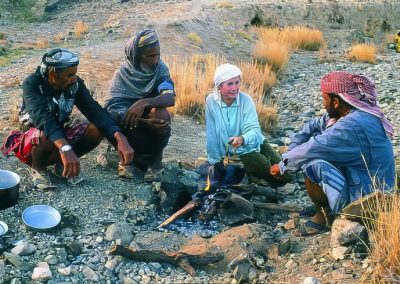

Fotos: Carmen Rohrbach

Liebe Frau Rohrbach, was für eine spannende Biografie: Fluchtversuch aus der DDR, zwei Jahre Frauengefängnis, Ausweisung aus der DDR. Den meisten aber sind Sie bekannt als Deutschlands produktivste Reisebuchautorin.

Bei mir sind es so viele Bücher geworden, weil ich mich hauptberuflich ganz dem Schreiben widme. Viele andere machen einmal eine Reise, fahren etwa mit dem Segelboot um die Welt und schreiben dann ein Buch, vielleicht noch ein zweites. Ich dagegen habe mir eben immer wieder andere Themen gesucht – auf den verschiedensten Kontinenten und mit den verschiedensten Hintergründen. Ich hätte auch nie gedacht, dass man vom Schreiben leben kann, aber mir ist es glücklicherweise gelungen.

Wie finden Sie Ihre Ziele?

Die Projekte muss und musste ich mir nie suchen. Sie sind fast alle Früchte meiner Lektüren aus der Jugend. Nachdem ich von Sven Hedin und der Gobi gelesen hatte, wollte ich unbedingt mit Kamelen durch die Wüste reiten.

Nicht nur träumen

Auch Afrika faszinierte mich. Ich habe in der Jugend viele Träume entwickelt – was verrückt ist, da ich in der DDR ja eigentlich kaum Aussicht hatte, sie zu verwirklichen. Doch ich wollte nicht nur träumen. Später in Westdeutschland habe ich dann ein Ziel nach dem anderen verwirklicht: Tansania, Kenia und den Dschungel. Namibia entdeckte ich durch die deutsche Einwanderungsgeschichte.

Ein anderes Beispiel ist die Donau. Ich wollte Flüsse erforschen, ihre Veränderungen von der Quelle bis zur Mündung. Zuerst dachte ich an den Nil, aber als ich las, dass die Nilquellen schon erforscht sind, habe ich mich der Donau zugewandt, die durch zehn Länder fließt und viel Geschichte bietet.

Hat die DDR Ihre Reiselust verstärkt?

Inspiriert von Jack London und Friedrich Gerstäcker wollte ich schon als Mädchen als Trapper oder Holzfäller nach Kanada und fragte mich: Wie kann ich das bloß machen? Ich habe damals sogar Liegestütze trainiert. Dass ich in der DDR eingesperrt war, dass das eigentlich gar nicht möglich war – den Gedanken schob ich immer beiseite. Ich sagte mir immer: „Trotz alledem wirst du es schaffen.“

Geleitet von Träumen

All Ihre Projekte stammen also aus Träumen Ihrer Kindheit?

Genau. Diese Träume waren auch nicht verborgen, sondern immer präsent. Trotzdem war ich oft verzweifelt, dieser innere Drang war immer auch eine große Last. Oft dachte ich: Wenn ich das alles in meinem Kopf nur einfach loswerden könnte, dann könnte ich ein normales Leben führen wie alle um mich herum. Ich fragte mich: Wer hat mich nur mit dieser Aufgabe geschlagen?

Und vielleicht auch mit dieser ungestillten Sehnsucht?

Ja, mit der Sehnsucht nach der Ferne. Ich wollte immer auch zurückkehren. Auswandern oder als Globetrotter die Welt umrunden – das war nicht meins. Ich wollte nicht nur einfach reisen, sondern gezielt erkunden, beobachten und erforschen. Statt oberflächlicher Weltreisen zog es mich in bestimmte Regionen, um sie in der Tiefe zu verstehen. Und ich wusste: Ich werde immer wieder nach Deutschland zurückkehren, weil ich eine Sprache brauche, in der ich das wiedergeben kann, was ich erlebt habe.

Sehnsucht nach Ferne

Wären Sie im Westen aufgewachsen, hätten Sie vielleicht gar nicht dieses Bedürfnis verspürt, die Welt zu entdecken? War die DDR womöglich auch eine Art Antriebsfeder?

Meine Sehnsucht nach Ferne war schon da, lange bevor ich wusste, dass ich in der DDR gefangen bin. Deshalb glaube ich nicht, dass es anders gewesen wäre, wenn ich im Westen aufgewachsen wäre. Vielleicht hätte ich dann nicht Biologie studiert, sondern wäre wie Sie Journalistin geworden – denn ich wollte immer hinaus in die Welt. Mein Studium in der DDR wählte ich mit der Hoffnung, in die Mongolei oder nach Sibirien zu dürfen, um dort zu forschen. Aber auch, weil ich eine tiefe Verbindung zur Natur und zu Tieren hatte und habe.

Ich sagte mir immer: Ich werde es schaffen, irgendeinen Weg finden. Über die Mauer hinweg oder unter der Mauer hindurch. Ich habe diese Zeit, diese Beschränkungen immer beiseite geschoben und nicht so sehr an mich herangelassen.

Meine Sehnsucht nach Ferne war schon da, lange bevor ich wusste, dass ich in der DDR gefangen bin. Deshalb glaube ich nicht, dass es anders gewesen wäre, wenn ich im Westen aufgewachsen wäre.

Um Ihren Traum vom Reisen zu verwirklichen, blieb Ihnen zu DDR-Zeiten nur ein Ausweg: über die Ostsee nach Dänemark zu paddeln. Um nicht entdeckt zu werden, mussten Sie das Boot versenken. Sie schwammen zwei Nächte und einen Tag, und obwohl bereits im internationalen Hoheitsgewässer, wurden Sie verhaftet und zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Nach der Haft wurden Sie nach Westdeutschland ausgewiesen. Wie hat die Erfahrung Sie beeinflusst?

Ich habe die Erfahrung sicher anders verarbeitet als viele, die mit mir im Gefängnis waren. Das System wollte uns brechen und uns schuldig fühlen lassen. Doch ich wusste, dass es Unrecht war, eingesperrt zu werden – auch wenn mir bewusst war, dass ich gegen die Gesetze der DDR verstoßen hatte.

Widerstand im Gefängnis

Haben Sie noch Kontakt zu ehemaligen Gefängnisinsassen?

Ja, erst kürzlich haben mich zwei besucht. Ich war sogar zur 50. Hochzeit meiner „Knastfreundin“ Ute und ihres Mannes Dieter eingeladen – beide waren in der DDR inhaftiert. Und dort traf ich einige, die das gleiche Schicksal teilten.

Für viele ist diese Zeit bis heute das zentrale Thema, eine Last, die sie immer noch mit sich tragen. Ich merke, wie tief die Narben sind. Bei mir ist es anders. Das Gefängnis hat mich nicht gebrochen, sondern in gewisser Weise sogar gestärkt und mein Leben beschleunigt. Der Widerstand hat mich innerlich gestärkt. Vielleicht, weil ich schon immer anders war – wer will schon mit 14 Jahren als Fallensteller nach Kanada?

Während meiner Haft dachte ich oft: „Du musst dir alles merken, du wirst darüber ein Buch schreiben.“ Ich habe mich nicht nur als Gefangene gefühlt, sondern auch als Beobachterin, als Autorin. Viele andere sahen sich vor allem als Opfer – das hat unseren Umgang mit der Erfahrung grundlegend unterschieden.

Kampf gegen Ungerechtigkeit

Macht das den Unterschied: dieses Opferfühlen und Nicht-Opferseinwollen?

Ich glaube nicht, dass man sich bewusst entscheiden kann, kein Opfer zu sein. Ich habe das nicht aktiv gesteuert, sondern erst später analysiert: Warum geht es mir besser als den anderen? Erst da habe ich verstanden, was mit mir und mit ihnen passiert ist.

Während meiner Haft habe ich mich einfach so verhalten, wie es aus mir herauskam. Ich habe die Zeit nicht als Trauma erlebt, sondern als Kampf – ein Kampf gegen Ungerechtigkeit. Wir wurden schikaniert, aber ich habe immer dagegengehalten, nie den Kopf gesenkt. Diese zwei Jahre waren für mich ein Kampf, und das hat mich letztlich gestärkt. Aber das war nichts, was ich mir vorher vorgenommen oder bewusst gesteuert habe – es war einfach meine Art, damit umzugehen.

Sekunden der Panik

Würden Sie sich als mutig bezeichnen?

Ja. Auf jeden Fall. Mut hat aber auch eine Kehrseite – die Angst. Ich bin sehr vorsichtig und habe viele Gefahren bewusst vermieden. Vielleicht gab es Sekunden der Panik, etwa wenn ich nachts plötzlich Stimmen hörte oder Lichter sah. Vor Menschen habe ich dabei oft mehr Angst als vor Tieren, weil sie unberechenbarer sind.

Um mit der Angst vor Ungewissheit umzugehen, male ich mir vorher genau aus, was passieren könnte. Wenn ich das durchgespielt habe, fasse ich wieder Mut. Ich denke, ich bin genauso ängstlich, wie ich mutig bin.

Das klingt sehr strukturiert.

Ich habe mich immer lange auf meine Reisen vorbereitet, bin nie einfach losgefahren. „Es wird schon gut gehen“ – diesen Gedanken erlaube ich mir nicht. Stattdessen frage ich mich: Was kann ich tun, um Risiken zu minimieren?

Für den Jemen bereitete ich mich zehn Jahre vor – angefangen mit einer Sprachschule und meiner Mitgliedschaft in einer deutsch-jemenitische Gesellschaft. Ich wusste nicht, ob es klappen würde, ob sie mich mit Kamelen ziehen lassen würden. Aber mein Motto war: Wenn du es gar nicht erst probierst, wirst du nie wissen, ob es gelingt. Und dann hat es eben noch zehn Jahre gedauert, bis ich mich gut gewappnet gefühlt habe, um in den Jemen zu reisen.

Ihre Reisen sind selten bequem. Es gibt immer viel zu tragen, wenig zu essen, und Sie laufen querfeldein. Oft wissen Sie nicht, wo Sie übernachten werden. Sie setzen sich bewusst diesen Anstrengungen aus – warum?

Ich suche weder die Gefahr noch Hunger oder Entbehrungen – aber sie ergeben sich, wenn man lange in unbesiedelten Gebieten unterwegs ist. Und gerade, wenn der Körper durch Entbehrung gefordert wird, sind die Erlebnisse viel intensiver, als wenn man in einer Reisegruppe unterwegs wäre.

Beglückendes Erlebnis

In Tansania hatte ich mit Freunden eine Safari gemacht und Löwen sowie Elefanten aus dem Auto beobachtet. Doch in Namibia war ich allein unterwegs. In einem ausgetrockneten Flussbett stand ich plötzlich einem alten Elefanten gegenüber – nur 15 bis 20 Meter entfernt, auf Augenhöhe. Das war ein völlig anderes Erlebnis als aus dem Auto heraus, das war unvergesslich, das ging so tief und war beglückend.

Was macht den Reiz des Alleinreisens aus?

Alleinreisen war nie mein ursprünglicher Plan. Ich hatte immer gehofft, von einer Universität oder Forschungsanstalt entsandt zu werden, um im Team zu arbeiten und darüber zu berichten. Doch als das nicht geschah, wollte ich nicht warten.

Meine Freunde hatten Arbeit oder Familie und konnten höchstens für kurze Zeit mitkommen – aber nicht so lange, wie ich für meine Bücher unterwegs sein wollte und musste. Also bin ich allein aufgebrochen. Und mit der Zeit merkte ich die Vorteile: Allein war ich unabhängig, konnte bleiben, wo ich wollte, und musste keine Kompromisse eingehen. Am wichtigsten aber war, dass ich überall schneller Anschluss fand.

Ich bin für meine Projekte auch meist allein unterwegs, weil man offener ist für das, was einem unterwegs begegnet. Die Menschen gehen anders auf einen zu. Aber zwischendurch fühle ich dann auch Einsamkeit. Und dann geht es mir gar nicht so gut. Wie gehen Sie mit der Einsamkeit beim Reisen um? Oder kennen Sie das Gefühl gar nicht – unterwegs sein und einsam?

Einsamkeit spüre ich am meisten in Deutschland – zum Beispiel allein im Kino oder im Museum. Nicht, weil ich Angst davor hätte, sondern weil mir der Austausch fehlt. Nach einem Film würde ich gern darüber sprechen, aber man kann ja nicht einfach einen Fremden ansprechen.

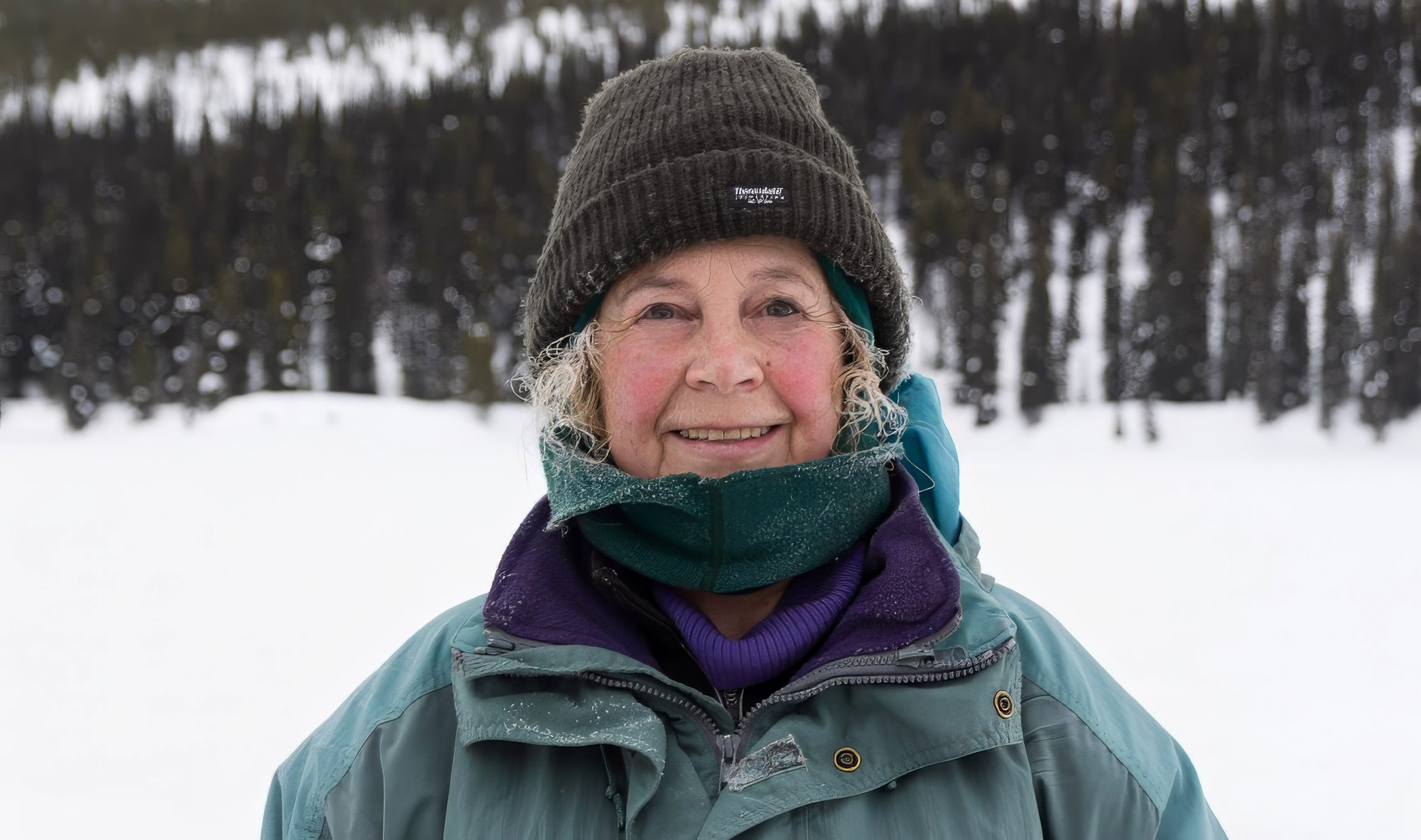

Teil der Natur

Unterwegs hingegen kenne ich dieses Gefühl kaum. Selbst in der Blockhütte, in der ich fast fünf Monate allein war, fühlte ich mich nicht einsam. Die Natur um mich herum – Tiere, Wind, Sturm, Wölfe, Elche, Bäume – alles nahm mich auf. Je länger ich dort war, desto mehr wurde ich ein Teil des Ganzen.

Ich habe wohl von Kindheit an eine tiefe Verbundenheit zur unberührten Natur. In der Wildnis, wo keine Menschen sind, fühle ich mich geborgen – egal, ob in dichten Wäldern oder in der Weite der Wüste. Vielleicht ist das eine Gabe, die mir mitgegeben wurde. Wie ein kleines Teil werde ich dann von diesen Wäldern, von der Steppe oder auch von der Wüste aufgenommen. In der Weite, in der Wüste fühle ich mich genauso geborgen wie in dichten Wäldern.

Das Reisen hat sich stark verändert, vieles ist dank der Technik sehr viel einfacher geworden.

Ich reise immer noch mit Karten so wie früher. Ein Smartphone oder GPS habe ich nicht dabei – was würde mir das in Kanada, im Jemen oder in Patagonien nützen? Oft gibt es keinen Empfang, und der Akku lässt sich nicht aufladen. Menschen mit Autos können das vielleicht nutzen, aber ich möchte ganz in die Umgebung eintauchen und mich nicht von der digitalen Welt ablenken lassen.

In Kanada, wo ich lange in der Hütte lebte, fehlte mir manchmal Musik – nicht Nachrichten, nur Musik. Da ich keine hören konnte, habe ich selbst gesungen, aber das war nicht besonders erfolgreich. Also habe ich lieber dem Wind gelauscht.

Lust am Aufbrechen

Sie ziehen also immer noch los, wie Sie immer losgezogen sind. Verspüren Sie überhaupt keinen Wunsch nach Komfort und Bequemlichkeit?

Bisher spüre ich ihn nicht, vielleicht kommt er irgendwann. In meinem Bekanntenkreis höre ich oft von Altersbeschwerden, aber da kann ich nicht mitreden. Vielleicht ist es wie bei Pianisten oder Dirigenten – da wundert man sich auch, dass sie im hohen Alter noch solche Strapazen auf sich nehmen und ein ganzes Konzert über viele Stunden dirigieren. Ich denke, solange man immer weiter macht, bleibt man in Übung.

Mein Bruder etwa ist 14 Jahre jünger. Wir waren zusammen in Kasachstan unterwegs, und ihm fiel es viel schwerer, dort zu zelten, auf huckeligem, steinigem Boden zu schlafen und immer wieder aufs Neue aufzubrechen. Da habe ich schon gemerkt, dass ich da viel geübter bin als er.

Wie ist es, allein als Frau zu reisen?

Früher haderte ich damit, eine Frau zu sein, weil all die großen Entdecker und Forscher Männer waren. Doch unterwegs stellte ich fest, dass genau das ein Vorteil sein kann. So waren es immer die Frauen, die mir den Weg bereiteten, mich aufnahmen und schützten. Unter ihnen war ich geborgen, und kein Mann traute sich an mich heran.

Heimat der Erinnerung

Sie sagten vorhin, Sie wollten immer wieder zurück nach Deutschland. Zugleich sind Sie immer wieder unterwegs, während andere an dem Ort verharren, an dem sie aufgewachsen sind. Diese Menschen sind mit Ihrer Heimat verbunden – fühlen sich in ihr geborgen. Wo finden Sie Ihre Heimat?

Das Thema Heimat ist kompliziert und sicher für jeden anders. Ich glaube, ein tiefes Heimatgefühl entsteht dort, wo man aufgewachsen ist, wo die Eltern geboren wurden, wo man Schulfreunde, die erste Verliebtheit erfahren und feste Wurzeln hat. Diese Wurzeln wachsen in der Kindheit – doch bei mir wurden sie immer wieder gekappt.

Zuerst lebten wir in Bautzen, wo ich als Kind die Natur entdeckte. Doch mit sechs Jahren zogen wir weg. In Freyburg an der Unstrut verbrachte ich dann meine prägendste Zeit, von sechs bis vierzehn, das würde es als meine Heimat bezeichnen. Doch heute habe ich dort niemanden mehr – keine Freunde, keine Familie, nur die Landschaft und Erinnerungen. Es ist eine Heimat der Erinnerung.

Am Ammersee, wo ich jetzt lebe, gefällt es mir, aber es ist anders. Die Menschen hier, vor allem die alteingesessenen Familien, leben seit Generationen hier, kennen ihre Vorfahren bis ins 15. oder 16. Jahrhundert. Zugezogene wie ich bleiben fremd, auch wenn ich mich akzeptiert fühle. Und doch bedeutet das für mich auch Freiheit – ich kann immer wieder aufbrechen, ohne an einen Ort gebunden zu sein.

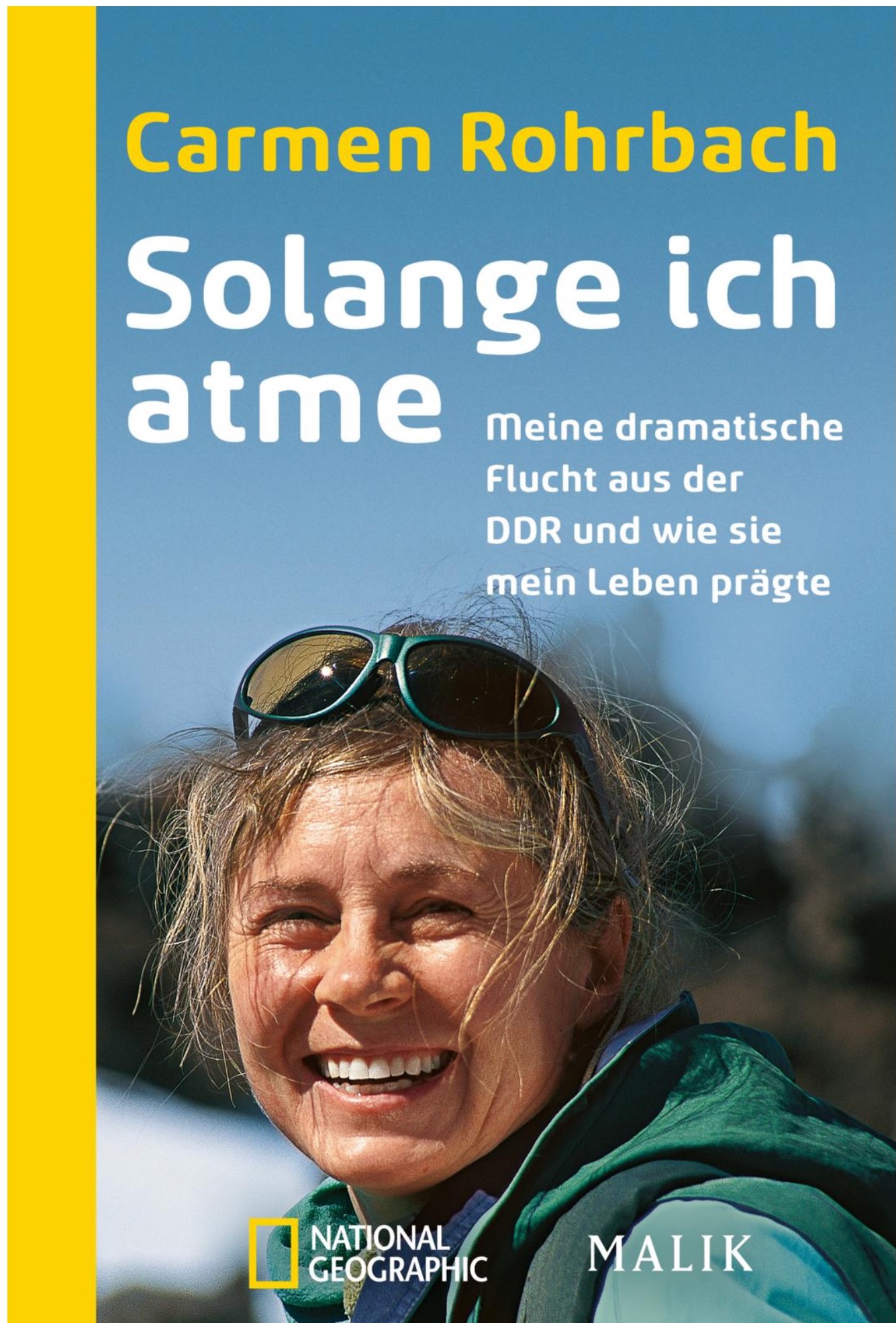

Buch-Tipp

Carmen Rohrbach hat über 20 Bücher geschrieben, eines herauszugreifen fällt schwer.

Wer aber mehr über ihre Fluchtgeschichte erfahren möchte und ihre Zeit im Frauengefängnis Hoheneck, sollte dieses Buch lesen:

So lange ich atme

Malik Verlag

256 Seiten

ISBN 978-3492405317

Mehr Informationen:

https://carmenrohrbach.de

Während meiner Haft habe ich mich einfach so verhalten, wie es aus mir herauskam. Ich habe die Zeit nicht als Trauma erlebt, sondern als Kampf – ein Kampf gegen Ungerechtigkeit.