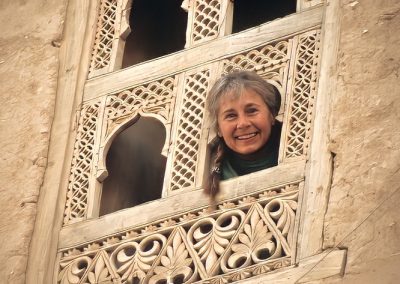

Titus Dittmann (76)

Skateboard-Pionier

Titus Dittmann, 76

„Macht euer Ding! Lasst euch nicht verrückt machen von den Medien oder von der Gesellschaft“

Vor über 40 Jahren stellte Titus Dittmann sein Leben auf den Kopf: Der Studienrat mit sicherer Beamtenlaufbahn entschied sich gegen Klassenzimmer und Karriere – und für das Skateboard – und wurde so zum „Skateboard-Papst“ in Deutschland. Mit seiner Leidenschaft machte er den Sport hierzulande groß, gründete Unternehmen und schließlich die Stiftung skate-aid, mit der er Kindern weltweit über das Skateboard Selbstbewusstsein und Lebensmut vermittelt. Und auch heute, mit über 70, bleibt er sich treu. Titus Dittmann sagt: „Ich fühle mich kein Stück alt. Alter ist für mich keine Zahl, sondern ein Zustand im Kopf.“ Ein Gespräch über Rebellion, das Lernen aus Niederlagen und die Frage, warum man auch im Alter niemals aufhören sollte, sein Ding zu machen.

![]() Die Essenz des Interviews – als Audio-Zusammenfassung:

Die Essenz des Interviews – als Audio-Zusammenfassung:

https://on.soundcloud.com/wGDdcNPXdnxGLzHCWJ

Foto: Moritz Fey

Titus, du giltst als jemand, der immer seinen eigenen Weg gegangen ist. Gab es dennoch Situationen, in denen man dich in eine Schublade stecken wollte?

Klar, ständig. Und heute ist das nicht anders. Wenn ich etwa den Ausdruck „alter weißer Mann“ höre, denke ich: Das ist auch eine Form von Rassismus. Niemand kann etwas dafür, dass er alt ist, weiß geboren wurde oder keine Brüste hat. Menschen deshalb bestimmte Haltungen zu unterstellen – das ist genauso daneben wie pauschale Urteile über andere Gruppen.

Du sprichst das sehr direkt an.

Ich bin da auch extrem sensibel. Viele meinen, sie seien modern und tolerant, wenn sie dem Zeitgeist folgen – aber wer Intoleranz mit Intoleranz begegnet, ist für mich genauso intolerant.

Außenseiterrolle und Schulzeit-Erfahrungen

Hast du selbst Diskriminierung erlebt?

Für mich war das nie so. Aber wenn andere auf mein Leben schauen würden – besonders auf meine Schulzeit – würden sie einiges sehen. Ich war der Störer, der Klassenclown, aber ich habe mich nie als Opfer gesehen. Im Gegenteil: Ich dachte oft, ich hätte endlich mal was richtig gemacht. Und dann sagte der Lehrer vor der Klasse: ‚Wenn aus euch nichts werden soll, müsst ihr nur so sein wie der Titus.‘

Wie bist du mit so etwas umgegangen?

Ich habe das nicht an mich herangelassen. Vielleicht, weil ich früh gelernt habe, dass ich nicht in die Norm passe – mit ADS und allem, was dazugehört. Ich bin oft einfach auf die andere Straßenseite gegangen, wenn Erwachsene kamen.

Mehr Kontrolle, weniger Freiraum

Heute wachsen Kinder in einer anderen Welt auf.

Total. Heute gibt es weniger Kinder, aber viel mehr Kontrolle. Früher wurden wir nachmittags in den Wald geschickt, heute stehen ständig Erwachsene daneben. Die heutigen Kinder haben kaum noch Raum, eigene Verantwortung zu übernehmen. Alles ist reguliert, begleitet, erklärt – aber so lernen sie nicht, selbstständig durchs Leben zu kommen.

Hattest du selbst diesen Raum?

Ja. Meine Mutter hatte mehrere Kinder und einen kleinen Laden am Hals, mein Vater war Elektromeister und viel unterwegs. Es hatte einfach niemand Zeit, mich ständig zu beaufsichtigen. Ich habe früh gemerkt: Wenn du willst, dass sich was bewegt – musst du es selbst machen.

Selbst, wenn alles in die Hose gegangen wäre – ich würde nichts bereuen. Ich bin meinem Herzen gefolgt.

Und das war der Einstieg ins Skaten?

Unbedingt. Skateboarden war nie bloß Sport – es war Ausdruck, Rebellion, Haltung. Das Tolle war: Die Jugendlichen haben es kapiert, die Erwachsenen nicht. Und genau das war der Reiz. Das Skateboard wurde zu einem Instrument für eine ganze Generation, um diesen inneren Prozess auszuleben. Es war das eigene Ding. Kein Erwachsener verstand es – und genau deshalb war es so wertvoll.

Was habt ihr dadurch gelernt?

Selbstbestimmung. Selbstwirksamkeit. Also das, was man heute als „Selbstkonzept stärken“ beschreibt. Man entscheidet selbst, welchen Trick man lernt. Man arbeitet daran. Du fällst tausendmal auf die Fresse – aber du spürt keine Schmerzen, weil das Herz für die Sache brennt und du merktst, wie schön das ist, wenn du den ersten Trick beherrscht.

Vom Hobby zur pädagogischen Mission

Du sprichst das mit großer Leidenschaft.

Natürlich. Das Skateboard war meine Berufung – und später mein Werkzeug, um genau diese Erfahrung an andere weiterzugeben. Es geht nicht ums Rollen – es geht um Haltung. Um eine Lebenseinstellung.

Du hast das Skateboard später auch pädagogisch eingesetzt – was war dein Ansatz?

Ich habe irgendwann gemerkt: Dieses Brett ist mehr als nur ein Sportgerät – es ist ein Erziehungsinstrument. In der Schule sagen dir andere, was du zu lernen hast. Auf dem Board aber entscheidest du selbst. Du lernst durch das Scheitern, du lernst mit Begeisterung – und ohne Druck. Diese Erfahrung ist Gold wert – besonders für Jugendliche, die sonst nur Defizite gespiegelt bekommen.

Plattform für Selbstbewusstsein

Du meinst sogenannte Problemkinder?

Ja. Genau die profitieren am meisten. Ich hab‘ ja selbst erlebt, wie es ist, wenn man nicht in die Norm passt, manche Erwachsenen einen nervig finden und an dir rumnörgeln. Aber wenn man eine Plattform findet, wo man merkt: Ich kann was, ich bin wer – dann verändert sich alles.

Und genau das hast du später mit deiner Stiftung umgesetzt?

Richtig. Ich habe mit skate-aid Projekte aufgebaut, weltweit. Immer mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen über das Skateboard Selbstbewusstsein und Lebensmut zu geben. Ob in Krisengebieten oder sozialen Brennpunkten – das Prinzip ist immer dasselbe: Empowerment durch Selbstbestimmung, Übernahme von Verantwortung, Bewegung, Haltung, Gemeinschaft.

Haltung als Lebensprinzip

Du sagst es immer wieder: „Es geht um Haltung.“ Was meinst du damit?

Haltung bedeutet für mich: Zu sich selbst stehen. Sich nicht verbiegen. Verantwortung übernehmen – für sich und andere. Und dafür gerade stehen.

Hast du das immer so gesehen?

Vielleicht nicht immer – aber ich habe es früh gelernt. Ich bin tausendmal auf die Schnauze gefallen. Aber ich hab nie anderen die Schuld gegeben. Wenn du lernst, dass du selbst verantwortlich bist – für das, was klappt und für das, was schiefgeht –, dann wächst du daran.

Dem Herzen gefolgt – ohne Reue

Das klingt nach einem durch und durch selbstbestimmten Leben.

Ich wurde oft gefragt, würdest du heute irgendwas anders machen? Nein! Weil ich immer nach bestem Wissen und Gewissen entschieden habe. Selbst, wenn alles in die Hose gegangen wäre und ich jetzt jetzt von Sozialhilfe leben würde – ich würde das nicht bereuen. Ich bin meinem brennenden Herzen gefolgt. Ich habe immer weitergemacht – mit Überzeugung. Und das hat mich erfüllt.

Was bedeutet das Alter für dich heute, mit über 70?

Ich fühle mich kein Stück alt. Alter ist für mich keine Zahl, sondern ein Zustand im Kopf. Solange du Haltung hast und dich selbst spürst, ist das Alter zweitrangig. Ich bin voller Energie – weil ich weiß, warum ich morgens aufstehe.

Skaten kennt kein Alter

Gibt’s ein Alter, ab dem man zu alt zum Skaten ist?

Nee, das ist doch schon wieder so eine komische Kategorisierung: zu alt, zu jung – aus welcher Sicht? Wenn man das dem Einzelnen überlässt, gibt es keine Grenze. Wenn jemand Lust hat, macht er’s – wenn nicht, dann nicht. Eltern fragen mich oft: ‚Wann kann ein Kind anfangen, Skateboard zu fahren?‘ Und genau da sieht man, wie fremdbestimmt wir denken. Ich weiß es doch nicht! Es gibt keine Grenze nach unten. Was ist Skateboarden überhaupt – wo fängt es an, wo hört es auf? Skateboarden funktioniert über Selbstbestimmung. Man lernt durch Ausprobieren, durch Hinfallen, durch Selbsteinschätzung – nicht, weil ein Lehrer sagt: Mach mal so. Ich selbst hab‘ erst mit 30 angefangen zu skaten.

Später Einstieg mit 30

Mit 30? Das ist in der Tat nicht mehr ganz jung.

Wenn man mit 30 anfängt, wird man zumindest nicht mehr Weltmeister. Ich war auch nie einer von denen, die ganz vorne bei Wettbewerben mitgefahren sind, aber immerhin habe ich den ‚Titus Flip‘ kreiert, und das macht mich stolzer als ein Weltmeistertitel. Und wenn man mit lauter 12- bis 15-Jährigen skatet, ist man automatisch der, der plant, organisiert, sponsort. Dann haben wir irgendwann Weltmeisterschaften organisiert, 15.000 Zuschauer, 550 Mitarbeiter – das ist explodiert. Das war auch so eine Art von Hyperaktivität. Aber ich glaube, ich musste das machen, weil ich nie irgendwo dazugehört habe. Aber jetzt konnte ich zeigen, was ich draufhab – und dem Establishment schön den Mittelfinger zeigen.

Selbsteinschätzung statt Altersgrenze

Ein Freund von mir hat sich mit über 50 auf ein Skateboard gestellt und ist wie ein nasser Sack umgefallen.

Klar, das passiert, wenn sich Menschen nicht selbst einschätzen können – aber das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ohne Bewegungserfahrung, mentaler Vorbereitung und mangelnder Selbsteinschätzung haut’s dich halt auch mit zehn oder 20 auf die Fresse. Und ein 90-Jähriger, der viel Bewegungserfahrung hat und sich selbst einschätzen kann, wird sagen: Das trau ich mir zu – oder eben nicht.

Angst annehmen

Mit 71 hast du noch einen Flugschein gemacht.

Ja, obwohl ich früher riesige Angst vorm Fliegen hatte. Ich habe mir immer viele Grenzen gesetzt, aber nicht die, die andere mir setzen wollen. Das ist selbstbestimmtes Lernen – und Angstüberwindung. Ich war ein sehr ängstliches Kind. Und das hat mich total genervt. Ich wollte nicht der sein, der sich immer wegduckt. Also habe ich mich mit meiner Angst beschäftigt: Woher kommt sie? Ist sie berechtigt? Was kann ich mir zutrauen?

Und das funktioniert?

Absolut. Ich nenne das mentales Training. Beim Fallschirmspringen zum Beispiel habe ich mir abends im Bett genau vorgestellt wie der Sprung abläuft: Haltung, Steuerung, Geschwindigkeit. Dann hab ich das mal stehend im Schiebedach eines Autos probiert. 140, Oberkörper raus, Arme ausbreiten und mit den Händen den Körper steuern – fühlt sich an wie Freifall. Wenn du das tausendmal unter der Bettdecke gemacht hast, dann ist es beim echten Sprung kein Problem. Das ist mentales Training. Mut heißt nicht, etwas trotz Angst zu tun – sondern so lange daran zu arbeiten, bis die Angst verschwindet und Respekt bleibt.

Überschätzung als Lernmoment

Gab es Situationen, in denen du dich selbst überschätzt hast?

Klar hab ich mich überschätzt – das macht doch jedes Kind. Wenn du mit aufgeschlagenem Knie heimkommst, weißt du: Das war zu viel. Skaten lebt von der Beherrschung des Grenzbereiches – du versuchst was, fliegst auf die Schnauze, bekommst direkt Feedback. Das ist das Gegenteil von fremdbestimmtem Lernen – da kreuzt du was an, bestehst – und bist trotzdem nicht lebensfähig. Das Leben ist komplex – und ich find’s fürchterlich, wenn man Kindern sagt: Du brauchst ein Einser-Abi, dann läuft alles. Das ist das Schlimmste, was man ihnen einreden kann. Noten sagen gar nichts – außer, dass man angepasst war.

Was ist dann das Wichtigste im Leben?

Ich bin nicht gegen Schule. Ich bin für selbstbestimmtes Lernen. Das ist ein großer Unterschied. Wir haben verlernt, dass es beides braucht: Gemeinschaft und Individualität. Wir kommen zur Welt mit dem Wunsch, ein Individuum zu sein – und gleichzeitig mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und genau da liegt der Knackpunkt: Das passt nicht zusammen. Wer dazugehört, muss sich anpassen. Wer sich selbst leben will, muss sich abgrenzen. Dieser Konflikt begleitet uns ein Leben lang. Aber kaum einer spricht drüber.

Entscheidungen ohne Bereuen

Gibt es etwas, das du heute besser kannst als früher?

Ich bin heute klarer. Mental. Im Verständnis von Leben. In meiner Fähigkeit, glücklich zu sein. Ich weiß heute viel besser, worauf es ankommt – und worauf nicht.

Wie gehst du heute mit früheren Fehlentscheidungen um?

Wie schon gesagt: Ich bereue nichts – bereuen ist das Bescheuertste überhaupt. Ich hab‘ meine Entscheidungen so getroffen, wie ich’s zu dem Zeitpunkt für richtig gehalten hatte. Wenn ich mit meinem Wissen von heute zurückgehen würde – klar, würde ich manches anders machen. Aber das ist doch die Glaskugel, die wir nicht haben. Ich hab nie gewürfelt – ich hab’s ernst gemeint. Entscheidungen sind immer im Kontext gefallen. Und wenn sich dann das Umfeld ändert – der Markt, gesellschaftliche Prozesse, Katastrophen, Lockdowns, Versagen – das konnte ich ja nicht wissen.

Berufung statt Beamtentum

Aber es gibt Leute, die sagen: Wäre ich doch, hätte ich mal…

Das war nicht mein Ding. Ich war Studienrat, verbeamtet – hätte durchziehen können. Aber ich hab gesagt: Nee. Ich wusste zwar nicht, wovon ich leben sollte, aber ich machte Skateboard. Und wäre es schiefgegangen, dann wäre es eben so – ich bin meinem Herzen gefolgt. Ich hab nie ans Geld gedacht. Jetzt kann ich sagen: Super, dass auch Geld dabei rumkam. Aber das war nie der Grund. Sonst hätte ich keine Stiftung gegründet. Ich arbeite da ehrenamtlich, steck‘ mein Geld rein. Aber die Kids heute lernen was anderes: Geld, Sicherheit – das wird ihnen eingetrichtert.

Skatest du noch?

Ich steh unsicher drauf – aber am Wochenende hol ich manchmal noch Brötchen damit. Und ich freu mich dabei.

Mut zur Eigenständigkeit

Und in zehn Jahren?

Das wird mein Körper entscheiden. Ich bin kein Planer. Wenn du den Plan zu ernst nimmst, verpasst du das Leben.

Gibt’s etwas, das dir besonders am Herzen liegt?

Ich wünsche mir, dass du das Interview positiv siehst. Ich bin ein positiver Mensch – ich möchte bei anderen was anschieben, sie ermutigen, über den Tellerrand zu gucken. Ich bin Freidenker – Querdenker darf man ja nicht mehr sagen.

Gutes Schlusswort.

Mir ist eben erst klar geworden, dass ich zuletzt vor allem die ältere Generation angesprochen habe. Unbewusst. Aber es war ein Appell: Macht euer Ding! Lasst euch nicht verrückt machen von den Medien oder von der Gesellschaft. Kommt mit euch selbst klar. Bestimmt eure Richtung – und steht dafür gerade. Dann wird das Leben auch im Alter schön.

Buch-Tipp

Brett für die Welt (3. Auflage)

Titus Dittmann

Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG128 Seiten

ISBN 3649649411

Mehr Informationen:

https://titus-dittmann.de

Infos zu Skate Aid:

https://www.skate-aid.org/

Skateboarden war nie bloß Sport – es war Ausdruck, Rebellion, Haltung.

Empfohlene Artikel